Hörtechnologie und Hörgesundheit in der Zweiten Republik

Ein bis drei von 1.000 Kindern in Österreich werden mit einer Hörbeeinträchtigung geboren, rund 30 Prozent der 60- bis 70-Jährigen haben Hörprobleme. Einige wesentliche Entwicklungen für deren Unterstützung kommen aus Österreich.

Eva Kohl

Die Wissenschaftler und späteren MED-EL Gründer Ingeborg und Erwin Hochmair erforschten bereits 1975 die Grundlagen für die Stimulation von Nervensträngen mit elektrischen Signalen an der Technischen Universität Wien. ©MED-EL

Der Zweite Weltkrieg – oder eigentlich die Herrschaft der Nationalsozialisten in Österreich – stellte für Österreicher und Österreicherinnen mit Beeinträchtigung einen massiven Einschnitt dar, auch für solche mit Hörbeeinträchtigung.

„Vor der Hitlerzeit ist Wien ein Vorbild gewesen. Ohrenarzt Viktor Urbantschitsch hat das Hörtraining durchgeführt. Man hat die Lautsprache gepflegt. Urbantschitsch hat beachtenswerte Erfolge erzielt – die erste Schwerhörigenschule war die Folge“, erinnert sich die aus Wien stammende Hörgeschädigtenpädagogin Susan Schmid-Giovannini 2019 in einem Interview. „In der Hitlerzeit starben hörgeschädigte Kinder oder Erwachsene zwar nicht an „Lungenentzündung”, aber sie waren auch nicht als vollwertige Menschen anerkannt.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich Österreich auch in dieser Hinsicht neu erfinden. Das brachte einen Innovationsschub für Hörhilfen, Diagnose- und Betreuungskonzepte. Auch wenn diese Entwicklungen verwoben mit der jeweils internationalen Entwicklung sind, konnten ÖsterreicherInnen wichtige Beiträge beisteuern und diese international etablieren.

Vienna calling…: Vom Telefon zum Hörgerät

Die Entwicklung elektronischer Hörhilfen begann mit Alexander Graham Bell: Er soll in den USA nicht nur 1879 das Telefon erfunden haben, sondern angeblich auch elektrische Hörapparate für seine Mutter und seine Ehefrau. Die ersten nachweislich gebauten Hörgeräte waren alle stationär, ein erstes tragbares Röhrenverstärker-Hörgerät gab es kurz vor dem Zweiten Weltkrieg.

Erst als 1947 der Transistor erfunden wurde, ermöglichte der in Verbindung mit Subminiaturröhren und kleineren Batterien in den 1050ern die Entwicklung von Hörgeräten im Westentaschenformat. In Wien entwickelten und bauten die Ingenieure der Firma Viennatone solche Geräte: Taschenhörgeräte mit separatem Knopfhörer, später auch mit Knochenleitungshörer; dem kupferfarbenen Metalldesign folgte ein kantiges, dunkelbraunes Kunststoffgehäuse. Später kamen Hinter-dem-Ohr- und Im-Ohr-Geräte dazu, alles in analoger Technologie.

Als führender Hersteller vertrieb Viennatone seine Hörgeräte weltweit – auch spezielle Knochenleitungshörgeräte, die Schall als Vibration übertragen. Ebenso Audiometer zur Messung des Hörvermögens und sogenannte FM-Systeme zur Übertragung von einem/r SprecherIn zum Hörgerät gehörten zum Produktportfolio. Kurz vor Durchbruch der Digitaltechnologie brachte Viennatone noch eines der weltweit zwei analogen Systeme mit adaptiver Verstärkung auf den Markt: Das Verhältnis der Verstärkung für hohe und tiefe Klanganteile veränderte sich abhängig von der Umgebungslautstärke. Das sollte besseres Sprachverstehen in lauter Umgebung ermöglichen.

50 Jahre CI-Forschung in Österreich!

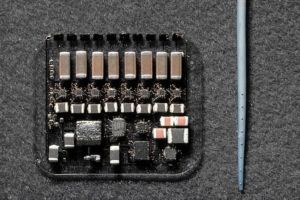

Das weltweit erste mikroelektronische Mehrkanal-CI in Wien. Es verfügte über 8 Kanäle und schon damals einen flexiblen Elektrodenträger für eine Einführtiefe von bis zu 25 Millimeter in die Cochlea. ©MED-EL

Ist die Funktion des Innenohrs zu sehr eingeschränkt, muss für einen verständlichen Höreindruck die Nervenstruktur direkt stimuliert werden. Ab 1975 erforschten die Wissenschaftler DI Dr. Ingeborg und Prof. Dr. Erwin Hochmair an der Technischen Universität Wien die Grundlagen für eine solche Stimulation von Nervensträngen mit elektrischen Signalen und sie beschäftigten sich mit Klangverarbeitungstechnologien zur Aufbereitung dieser Stimulationssignale.

Aus diesen Forschungsarbeiten entwickelten sie das weltweit erste mikroelektronische, mehrkanalige Cochlea-Implantat, das im Dezember 1977 von Professor Kurt Burian am AKH Wien implantiert wurde. Der Erfolg bestärkte die Wissenschaftler, ihr Cochlea-Implantat laufend weiterzuentwickeln und führte zur Gründung der Firma MED-EL in Innsbruck: 1990 wurden die ersten MitarbeiterInnen eingestellt, heute sind es über 3.000 weltweit.

Erklärtes Ziel des Familienunternehmens ist, Hörverlust als Barriere für Kommunikation und Lebensqualität mit Hilfe innovativer Produkte zu überwinden. Zu den Cochlea-Implantaten kamen ab 2003 auch andere Hörimplantate und -systeme. Gemeinsam mit der Schweizer Firma CASCINATION entwickelt MED-EL Assistenzsysteme für die Implantation. Heute verhelfen Hörimplantate von MED-EL Menschen in 139 Ländern zu neuem Hören. Über 95 Prozent der Implantate werden exportiert und von mehr als 5.300 Kliniken weltweit für deren PatientInnen eingesetzt.

Digitalisierung und Knochenleitung für besseres Hören

In den 90er-Jahren zog auch bei den Hörgeräten die Digitalisierung ein und brachte eine Vielzahl neuer Möglichkeiten zur Schallaufbereitung mit sich. Viennatone stellte mit dem Modell 150 sein erstes, volldigitales Gerät vor. Das Know-how der Wiener über Hörgeräte ging aber noch vor der Jahrhundertwende in internationalen Konzernen auf: erst bei Resound, einer Hörgerätefirma in der Bay-Area bei San Francisco/USA, und von dort weiter im dänischen Konzern GN Resound. Viennatone selbst blieb ab 2002 einige Jahre als Verkaufskette in Österreich bestehen. Kürzlich erlebte die Marke bei Neuroth ein Comeback: Hörgeräte mit der innovativen Möglichkeit eines Upgrades nur mittels Software.

Den Bereich Knochenleitungshörgeräte übernahm 2002 die damals neu gegründete Firma BHM-Tech von GN. Damit ging diese Hörtechnologie wieder in rein österreichische Hände über, damals mit Konkurrenz aus Deutschland und Italien. Produziert wurden bewährte Geräte vom erfahrenen Team der ehemaligen Viennatone-Produktion, es folgten Eigenentwicklungen und volldigitale Knochenleitungsgeräte. 2024 schloss sich BHM-Tech dem Innsbrucker Familienunternehmen MED-EL an.

Neugeborenen-Hörscreening: Vom Millstätter Konzept zum Eltern-Kind-Pass

Hörtechnologie hilft nur, wenn sie auch genutzt wird. Besonders folgenschwer sind nicht-kompensierte Höreinschränkungen während der kindlichen Entwicklung. Frühzeitige Diagnose ist daher relevant. Eine objektive Hörmessung, die ohne Mitwirken des/der PatientIn zuverlässige Ergebnisse zeigt, wurde mit Entdeckung der Frühen Akustischen Evozierten Potentiale 1971 und der Otoakustischen Emissionen 1978 denkbar. Letztere eignen sich besonders gut für eine rasche, objektive Hörtestung. Bis zu ersten praktikablen, serienreifen Messgeräten dauerte es natürlich einige Zeit.

1995 empfahl die Österreichische HNO-Gesellschaft die noch junge Messmethode im sogenannten Millstätter Konzept zur Durchführung eines Universellen Neugeborenen-Hörscreenings zu nützen. Österreich entwickelte sich zum Vorzeigeland für flächendeckendes Hörscreening, auch wenn das damals noch nicht lückenlos der Fall war. Das Diagnosealter bei frühkindlichen Hörstörungen konnte dank Screening jedenfalls signifikant gesenkt werden. 2017 überarbeitete die HNO-Gesellschaft das Konzept dann zu einem Standard „der Früherkennung und Frühversorgung von Kindern mit konnatalen Hörstörungen“: Screening, Abklärung und Versorgung, abgekürzt als SAV-Konzept.

Schon 1974 war in Österreich der Mutter-Kind-Pass zur Gesundheitsvorsorge für Schwangere und Kleinkinder eingeführt worden, seit 2003 enthält er eine Empfehlung für das Neugeborenen-Hörscreening. Von der Empfehlung einer zumindest einseitigen Testung beginnend, ist heute die Untersuchung beider Ohren obligatorischer Bestandteil des Eltern-Kind-Passes. Für Kinder mit auffälligen Untersuchungsergebnissen könnte der elektronische Eltern-Kind-Pass in Zukunft eine Chance zur konsequenten Nachverfolgung und optimalen Planung von Fördermaßnahmen bieten.

Gesundheitsvorsorge: immer auch Hörvorsorge

Schon 1974 wurde in Österreich eine regelmäßige kostenfreie Gesundenuntersuchung für Erwachsene eingeführt, die 2005 als Vorsorgeuntersuchung neu konzipiert wurde. Aktuell werden beim Gesundheitscheck die PatientInnen selbst ab dem Alter von 65 Jahren lapidar nach Hörproblemen gefragt, der/die untersuchende AllgemeinmedizinerIn soll ihre Hörfähigkeit mittels Flüstertest einschätzen. Laut SpezialistInnen wäre auch eine fachärztliche Untersuchung sinnvoll – und das auch schon bei jüngeren PatientInnen.

Auch Kinder können schon in den ersten Lebensjahren an Hörvermögen verlieren. Bleibt das unbemerkt, führt es meist ab Schuleintritt zu teilweise weitreichenden Problemen. In manchen Regionen Österreichs wird deswegen im Kindergarten ein weiteres Hörscreening durchgeführt, um früh erworbene Höreinbußen vor Schuleintritt zu erkennen – bisher aber noch nicht flächendeckend und obligatorisch.

Hörprofessionen: Multidisziplinäre Betreuung in Österreich

Die Medizin hat von Wien mit der Ersten und Zweiten Wiener Medizinischen Schule sowie der Psychoanalyse weltweit Maßstäbe gesetzt. Auch in der HNO: Die 1873 gegründete Universitäts-Ohrenklinik im AKH Wien war die erste weltweit. 1903 wurde Otologie Teil der Studienordnung. 1977 erfolgte in Wien die weltweit erste Implantation eines mehrkanaligen Cochlea-Implantats, viele weitere Innovationen folgten.

Während Hörgeräteakustik in Deutschland längst als Berufsausbildung etabliert war, heute teilweise auf Uni-Niveau, gaben in Österreich lange VerkäuferInnen mit Wifi-Kurs die Geräte aus: Ab 1995 wurde Hörgeräteakustik auch bei uns zum Handwerk mit Gesellen- und Meisterprüfung. Andere Ausbildungen im Bereich Hören wanderten von Kursen, Schulen oder Akademien an Universitäten, Fachhochschulen oder Pädagogische Hochschulen.

Zeichen setzt Österreich bei der Frühintervention. In den 1980er- Jahren erstmals für sehgeschädigte Kinder angeboten, unterstützt Frühförderung beeinträchtigte, benachteiligte oder gefährdete Kinder und deren Eltern von der Geburt bis zum Schuleintritt. Das FLIP-Team der Barmherzigen Brüder in Linz holte Know-how aus den USA nach Österreich: Sie verbreiteten das Konzept Familienzentrierte Frühintervention in ganz Europa und bis nach Afrika. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Frühförderung mit den Kliniken des Landes zur Nachverfolgung betroffener Familien in Oberösterreich gilt als vorbildlich.

Das Sozialministerium nutzte 2023/24 eine EU-Sonderförderung, um den Zugang zu Früher Hilfe – auch Frühförderung – österreichweit niederschwelliger zu gestalten. Ganz ohne staatliche Förderung engagiert sich seit 2023 der Verein Fachkräfte Intervention Hören https://fih-austria.at, kurz: FIH, für bundesweite Vernetzung und Information. Die Firma MED-EL bietet regelmäßige Workshops für Betroffene, Familien und Fachkräfte. www.zentrum-hoeren.at/termine/

Leben mit hoerverlust.at

Alles auf einen Klick! hoerverlust.at bietet Betroffenen und Angehörigen umfassende Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu allen Bereichen, die Sie auf dem Weg zum Hören benötigen. Mehr zum informativen Wegbegleiter vom ersten Verdacht bis zur optimalen Versorgung finden Sie hier!

ZENTRUM HÖREN

Beratung, Service & Rehabilitation – für zufriedene Kunden und erfolgreiche Nutzer! Mehr zum umfassenden Angebot und engagierten Team des MED-EL Kundenzentrum finden Sie hier!